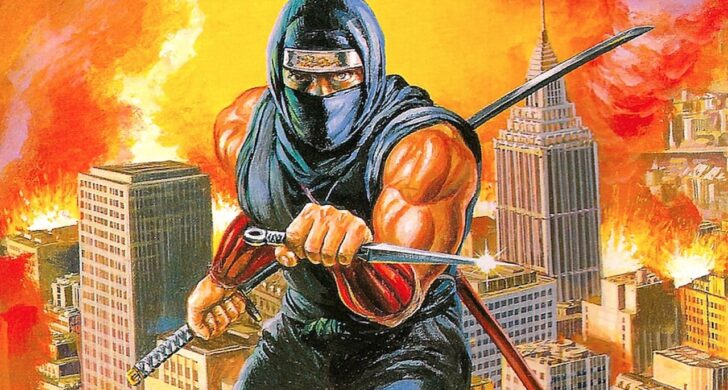

RÉTRO — Ryu Hayabusa part pour l’Amérique afin de découvrir la vérité sur la mort mystérieuse de son père ; en un éclair, la vendetta personnelle vire au fiasco occulte à l’échelle du globe : deux statues démoniaques, une éclipse lunaire et un fanatique nommé Jaquio qui tire les ficelles — le tout dans un classique NES lancé en 1988, entré dans l’histoire grâce à de longues cinématiques d’inspiration anime et une difficulté aussi célèbre que redoutable.

Ninja Gaiden (au Japon : Ninja Ryūkenden) a fait ses débuts sur Famicom/NES fin 1988 ; il est arrivé en Amérique du Nord au printemps suivant et — frilosité oblige autour du mot « ninja » — a atterri en Europe en août 1991 sous le titre Shadow Warriors. Tecmo n’a pas simplement livré un portage d’arcade : sous le même nom, deux projets distincts ont été menés en parallèle — un beat ’em up d’arcade et ce platformer console — par des équipes différentes. Résultat : un « film sur cartouche » 8 bits qui marie gameplay et narration cinématographique tout en poussant le curseur du challenge jusqu’au légendaire.

Éthique de design et « Tecmo Theater » (origines, changement de nom, présentation)

La version NES est réalisée par Hideo Yoshizawa, avec Masato Katō à la direction artistique ; la musique est signée Keiji Yamagishi et Ryuichi Nitta. La philosophie de l’équipe est limpide : si un jeu n’est pas assez dur, il prendra la poussière sur l’étagère. Le level design fonctionne comme une partition — plates-formes, lanternes et murs sont autant de temps à frapper au bon moment. Les situations n’esquivent jamais la difficulté, mais restent cohérentes : chaque échec apprend quelque chose pour la tentative suivante. Le « Tecmo Theater » apporte la vraie percée narrative : plus de vingt minutes de cinématiques à la saveur anime — gros plans, coupes franches, motifs musicaux distincts — qui transforment les transitions entre Acts en véritables scènes. En haut de l’écran, de grands panneaux façon manga ; en bas, les dialogues — juste ce qu’il faut de « cinéma » pour donner du poids aux moments d’avant et d’après-boss.

Le changement de nom raconte lui aussi une histoire : le japonais Ryūkenden — « La Légende de l’Épée-Dragon », en gros — devient Ninja Gaiden en Occident parce que cela « sonne » mieux ; en Europe, ce sera Shadow Warriors, l’air du temps préférant éviter le terme « ninja ». Le jeu s’expose avec un stand tape-à-l’œil au Winter CES ’89, tandis que Nintendo Power rameute les joueurs à coups de couvertures et de guides fleuves. La localisation relève de la prouesse : textes « gravés » dans les images, limites strictes de caractères et listes d’interdits — tout en gardant un anglais nerveux et percutant. Et un « bug devenu choix de design », passé à la postérité, demeure : si vous échouez face au trio final, vous êtes renvoyé au début de l’Acte 6.

Cruauté rythmique : mécaniques, boss et leçons du « Nintendo Hard »

On a affaire à un action-platformer à défilement horizontal structuré en six Acts et vingt niveaux. L’arme principale de Ryu est la Dragon Sword ; l’arsenal secondaire comprend le Shuriken, le Windmill Shuriken (qui revient en boomerang), l’iconique Art of the Fire Wheel et le Jump & Slash qui taille en plein air. Le tout tourne grâce au « Spirit » (Ninpo), rechargé via des orbes rouges/bleus. Les lanternes peuvent lâcher un sablier (gel global de quelques secondes), des soins, un « Invincible Fire Wheel » temporaire et même des 1-UP. Le rebond mural est le cœur battant du système : ce n’est pas de l’escalade, c’est du maintien de tempo. Points d’apparition et ennemis postés au bord de l’écran testent délibérément votre métronomie interne ; déraillez d’un temps et le faucon infâme ou le nervi à la batte vous accrochent — et vous tombez déjà.

Chaque Act se conclut par un boss. Dans la cour de Jaquio, les « Malice Four » (Barbarian, Bomberhead, Basaquer, Bloody Malth) font office d’examens techniques : l’un exige le rythme des murs, l’autre la discipline du switch d’armes, un troisième la maîtrise de l’espace, le dernier la patience sous pression. Le grand final — éclipse lunaire, mélodrame paternel, éveil du démon — est à la fois pulp et opératique, et c’est là que surgit le fameux « renvoi » : échouez au bout et vous redescendez l’escalier des pénalités. Frustrant ? Assurément. Mais cela forge la mémoire des doigts et le timing que le jeu travaille depuis le tout premier écran. D’où l’étiquette « Nintendo Hard » : la difficulté n’est pas là pour vous troller — elle est là pour vous former.

Parallèlement, le récit se fait étonnamment intime. Jaquio transforme le père de Ryu, Ken Hayabusa, en pantin (le Masked Devil) ; briser l’orbe de cristal rompt le contrôle, tandis que l’éclipse convoque le démon (Jashin). Dans la scène finale, le nom d’Irene Lew « entre dans le cadre », et le lever de soleil met un point final net — le tout enveloppé de cinématiques qui ont défini la manière de raconter une histoire « façon film » à l’ère 8-bits.

Hype, lauriers et postérité (réception, portages, musique)

À l’été et à l’automne 1989, le jeu campe à la 3e place du Top 30 de Nintendo Power, tandis que Electronic Gaming Monthly le maintient des mois durant dans le haut du tableau — et, en fin d’année, il remporte le grand prix de la catégorie NES ainsi que « Best Ending ». Plus tard, il deviendra un habitué des listes des jeux « les plus durs », en grande partie à cause de l’infâme Acte 6 et des placements d’ennemis « câblés » sur les bords de l’écran. À l’ère Virtual Console, la critique souligne constamment sa narration pionnière et sa bande originale « qui entraîne » (IGN, Nintendo World Report et consorts ne manquent pas de le rappeler).

Les portages arrivent par vagues au fil des décennies : la version PC Engine, au début des années 90, apporte une palette plus riche et une couleur sonore différente ; la Ninja Gaiden Trilogy sur SNES reconditionne la saga au milieu de la décennie ; à partir du milieu des années 2000, la Virtual Console puis les mini-consoles (NES Classic) prennent le relais, avant un accès facilité via Nintendo Switch Online. Une tentative mobile au format épisodique démarre avec le premier opus, mais les suites n’aboutissent jamais. Côté dérivés, le roman jeunesse Worlds of Power (Scholastic) propose une fin « kid-friendly », tandis que le comic de Dark Horse reprend l’arc classique en cinq parties. Sur le plan musical, après la sortie CD d’époque, les mélodies de Yamagishi reviennent bien plus tard en vinyle — rien d’étonnant : ces thèmes imposent un BPM dans lequel on se cale encore très facilement aujourd’hui.

Au final, Ninja Gaiden reste une référence parce qu’il ne mise pas sur un seul tour. Les sauts muraux brillent là où le rythme des niveaux leur donne un sens ; les cinématiques frappent plus fort lorsque le pouls du gameplay est à son zénith ; et la difficulté n’est pas un fouet sans joie mais un terrain d’entraînement cohérent. Remettez-le aujourd’hui : vous remarquerez d’abord la lisibilité visuelle et la tension de l’input. Et quand le boss final s’effondre enfin, le « CLEAR » colle à l’écran comme les endorphines à votre sourire. Vu sous cet angle, le « film sur cartouche » n’est pas une pièce de musée : c’est un rythme vivant — alignez-vous, et il vous emporte.

— Gergely Herpai « BadSector » —