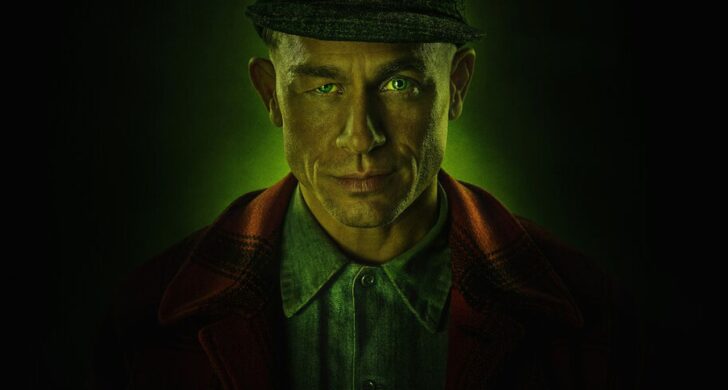

CRITIQUE DE SÉRIE – Charlie Hunnam se pavane en lingerie frivole et en masques grotesques cousus à partir de peau humaine dans la dernière série documentaire criminelle de Netflix, un spectacle qui tourne en dérision à la fois le genre et ses adeptes les plus obsessionnels. Ce nouveau chapitre revisite l’infâme source d’inspiration réelle derrière certains des classiques les plus durables de l’horreur — de Psychose à Massacre à la tronçonneuse — avec Laurie Metcalf et Tom Hollander parmi les acteurs principaux.

Avant même que la série n’atteigne la plateforme, Ryan Murphy et Ian Brennan avaient confirmé que le prochain volet de leur anthologie Monster plongerait dans l’histoire sanglante de Lizzie Borden, après leurs explorations approfondies de Jeffrey Dahmer et des frères Menendez. Mais après avoir enchaîné les huit épisodes de Monster : L’histoire d’Ed Gein — cette fois entièrement écrits par Brennan — mon meilleur conseil est simple : ne perdez pas votre temps à appuyer sur “lecture”.

La « grande théorie » des cauchemars

Monster : L’histoire d’Ed Gein est un désastre — le genre de désastre démesurément ambitieux qui s’effondre sous son propre poids. Les deux derniers épisodes traînent comme une interminable marche funèbre, au point que je me suis surpris à crier à l’écran : « Terminez-en déjà ! ». Le grand plan de Brennan semble être la construction d’une « théorie unifiée des tueurs en série », avec Ed Gein comme origine de tous les récits de meurtre réels ou fictifs jamais imaginés.

La conclusion tordue, selon Brennan, est que Gein — dont l’histoire a été racontée d’innombrables fois — était en réalité un homme timide, étrangement attachant, souffrant d’une maladie mentale diagnostiquée, de plusieurs handicaps non nommés, d’un complexe d’Œdipe profondément enraciné, et de quelques passe-temps troublants mais pour la plupart sans victimes. La série soutient que les vrais monstres ne sont pas Gein lui-même, mais ceux qu’il a influencés : les futurs tueurs marchant dans son ombre, les écrivains qui ont pillé sa vie sans le créditer, et surtout le public qui consomme son histoire pour se divertir.

Le résultat est une tour narrative chancelante construite par des monstres sur d’encore plus grands monstres, où les seules figures « innocentes » sont Gein lui-même — et, bien sûr, Brennan et Murphy. Une fois de plus, ils ont livré une série qui critique la fascination grotesque de la société pour les histoires de meurtre tout en refusant d’admettre que leurs propres carrières prospèrent grâce à ces mêmes récits.

Le summum de l’hypocrisie

Il est difficile de comprendre comment Brennan a pu écrire les deux derniers épisodes de Monster : L’histoire d’Ed Gein et croire encore qu’il y avait quelque chose de nouveau à ajouter au genre — à moins que l’objectif ne soit de déclarer que tout le monde s’y est pris de travers, et que seul Monster détient « la vérité objective ». La série affirme que ces histoires sont « nécessaires » car, sans elles, les spectateurs se gaveraient de versions « inférieures ». Monster, nous dit-on, rend service au public.

Tout le monde est coupable, hypocrite et malhonnête — sauf les producteurs de Monster et Netflix lui-même, qui produit joyeusement des documentaires criminels de bas étage pendant que cette série phare méprise son propre public pour les regarder. Netflix ne semble pas dérangé par la contradiction : aux côtés de Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le Silence des agneaux, l’un des projets « moindres » que Monster condamne avec suffisance est Mindhunter, produit par Netflix.

La série reste fidèle à la formule de la franchise : une fois de plus, les « monstres » sont de beaux hommes blancs qui tuent des gens et vivent principalement dans le Wisconsin. L’histoire commence en 1944, lorsque nous rencontrons Ed (Charlie Hunnam) : il passe son temps libre à se masturber dans les sous-vêtements de sa mère (Laurie Metcalf), à s’occuper de la ferme familiale et à effrayer les filles locales avec sa voix endormie, mélodique et hésitante — dans cet ordre.

La seule personne qui comprend Ed est Adeline Watkins (Suzanna Son), une femme d’un âge incertain obsédée par le photographe de crimes new-yorkais Weegee. Elle introduit Ed aux photographies de camps de concentration et aux magazines pulp sensationnalistes sur Ilse Koch (Vicky Krieps), la tristement célèbre criminelle de guerre nazie surnommée la « chienne de Buchenwald ». Ces magazines attisent les fantasmes déviants d’Ed, donnant à Brennan une excuse pour sermonner les fans de true crime tout en insinuant que les reconstitutions nazies fétichistes de la série sont inspirées par la littérature de bas étage plutôt que par une mauvaise recherche.

Holocauste, horreur et exploitation

Je me suis toujours senti mal à l’aise lorsqu’un projet de Ryan Murphy tente d’intégrer l’Holocauste dans sa narration — depuis American Horror Story : Asylum. Je souhaiterais sincèrement qu’il cesse de puiser dans ce puits. Monster : L’histoire d’Ed Gein affirme que, tout comme Gein a été façonné par les horreurs de son époque, les conteurs ont utilisé sa vie pour refléter les cauchemars de leurs propres époques. D’accord. Mais bien que la série dresse méticuleusement la liste des atrocités du Vietnam qui ont inspiré Tobe Hooper (Will Brill) à transformer Gein en Leatherface, elle ne reconstitue jamais le massacre de My Lai — tout en n’ayant aucun problème à montrer des prisonniers émaciés en uniforme rayé à l’écran.

En 1944, une tragédie frappe le frère d’Ed puis sa mère. Bien que Hudson Oz’s Henry ne revienne pas, la mort ne peut arrêter Augusta (Metcalf) (comme toute personne familière avec Psychose le reconnaîtra). À mesure que l’intérêt d’Ed pour la profanation de tombes et le « potentiel décoratif » de la peau humaine grandit, la chronologie avance : Alfred Hitchcock (Tom Hollander) adapte l’histoire de Gein contre l’avis de sa femme Alma (Olivia Williams), tandis que Anthony Perkins (Joey Pollari) ignore ses doutes et ses névroses liés à sa sexualité refoulée pour jouer dans le film.

Hitchcock et Perkins sont dépeints en une seule dimension — ce qui est encore une de plus qu’Alma. Les séquences de Massacre à la tronçonneuse, entrecoupées de la profanation de cadavres de plus en plus sauvage par Gein, sont encore plus faibles. Puis vient Le Silence des agneaux, avec la fameuse danse de Buffalo Bill. Il perpétue des stéréotypes dépassés sur la sociopathie trans, bien que la série tente de se corriger lorsque Christine Jorgensen (Alanna Darby) déclare explicitement que Ed Gein n’était pas trans — un point que la plupart des spectateurs auront ignoré avant de l’entendre. Et le segment Le Silence des agneaux ne mentionne jamais Jonathan Demme ni n’explore pourquoi lui et Thomas Harris ont été attirés par cette version de Gein.

Sauts temporels et vulgarité

Monster : L’histoire d’Ed Gein saute d’une époque à l’autre — en partie pour relier différentes adaptations, en partie parce que la chronologie biographique est si désordonnée que toute distraction est bienvenue. La plupart des événements ont un certain ancrage dans la réalité, mais l’interprétation de Adeline ou de la baby-sitter Evelyn Hartley (Addison Rae) — qui a pu ou non être l’une des victimes de Gein — se rapproche davantage de la « fiction inspirée de faits réels ». Ils utilisent même le nom d’une personne disparue réelle pour une sous-intrigue qui pourrait tout aussi bien s’appeler « Ed Gein rejoint le Baby-Sitters Club ».

Il n’y a aucun élan car, quelles que soient les réflexions intellectuelles que Brennan et le réalisateur Max Winkler (qui dirige six épisodes) visent, la série préfère passer des minutes interminables à montrer Ed Gein en train d’enlever des sous-vêtements de cadavres encore et encore ; se masturber encore et encore ; danser avec une tronçonneuse encore et encore — et à blâmer les spectateurs et d’autres conteurs pour avoir trouvé ces détails morbides divertissants.

La série refuse de laisser quoi que ce soit à l’imagination, même lorsqu’elle sermonne les spectateurs pour s’être focalisés sur la brutalité et s’y être désensibilisés. Vous pourriez même vous demander : « Ne serait-il pas suffisant de mentionner un bocal contenant huit vulves séchées et une non séchée plutôt que de montrer à plusieurs reprises des organes génitaux écorchés ? » Non, la retenue ne fait pas partie du plan — car, selon la série, c’est ce que veut le public. Nous sommes les monstres, et Monster nous sert tout en se moquant de nous.

Malgré son chaos narratif et son hypocrisie thématique, Monster : L’histoire d’Ed Gein partage quelques traits avec ses prédécesseurs, bien qu’il manque d’épisodes au niveau de « The Hurt Man » ou « Silenced ». En fait, il se qualifie à peine comme une série télévisée épisodique.

Des performances infernales et des représentations grotesques

Si vous pouvez passer outre le fait que l’interprétation d’Ed Gein par Charlie Hunnam et le double rôle de Glen Powell dans Chad Powers sont pratiquement indiscernables, vous devez admettre que l’engagement de Hunnam est glaçant — des yeux hantés et errants de Gein à sa voix brisée et à ses abdominaux anormalement sculptés.

Laurie Metcalf passe la majeure partie de son temps à l’écran à hurler contre les femmes déchues et la décadence morale, Vicky Krieps embrasse pleinement la persona de la « chienne de Buchenwald » en Ilse Koch, et Lesley Manville tente vaillamment d’ajouter de la dignité à des répliques comme : « Si tu me baises bien, Eddie Gein, je te laisserai porter ma culotte. » Elle n’y parvient pas — mais on ne peut pas dire qu’elle n’y met pas tout son cœur.

Suzanna Son offre la seule performance qui pourrait être qualifiée de subtile, laissant les spectateurs deviner les pensées d’Adeline — ou même son existence. Il n’est pas clair si Son incarne un personnage volontairement mystérieux ou si elle fait simplement de son mieux avec une version mal écrite d’une femme qui a existé mais pas de la façon dont elle est représentée ici. Si vous voulez un personnage composite, créez-en un — ne collez pas simplement le nom d’une vraie personne dessus.

Un miroir tendu à l’Amérique

La série est magnifiquement filmée : les paysages gelés du Wisconsin rural sont crus et réalistes, tandis que les hommages visuels à Massacre à la tronçonneuse et Le Silence des agneaux sont saisissants. La bande originale de Mac Quayle — qui évoque parfois Bernard Herrmann — est remarquable.

En fin de compte, la grande idée de la franchise Monster est que Murphy et Brennan tendent un miroir à l’Amérique, et tout ce qu’ils peuvent dire est : « Arrête de te frapper toi-même. » Trois saisons plus tard, rien n’indique qu’ils assument une quelconque responsabilité pour leur propre complicité, préférant critiquer les autres pour le même comportement. Et tandis que des cinéastes comme Hitchcock, Demme, Hooper et Fincher peuvent trouver du réconfort dans les Oscars, les éloges et le succès au box-office, les spectateurs ordinaires sont présentés comme des badauds avides de ragots — la raison pour laquelle les magazines criminels pulp existent, ceux qui transforment les tueurs en célébrités, les gens prêts à payer cinquante cents pour visiter la maison de Gein et rire en pointant les taches de sang sur le sol.

Je ne saurais trop insister sur le mépris que cette série éprouve pour son public. Bon visionnage.

-Gergely Herpai “BadSector”-

Monster : L’histoire d’Ed Gein

Direction - 4.5

Acteurs - 6.7

Histoire - 4.2

Visuels/Horreur/Bande sonore - 7.5

Ambiance - 4.9

5.6

MEDIOCRE

Monster : L’histoire d’Ed Gein est ambitieux mais chaotique, condamnant à la fois lui-même et son public tout en commettant les mêmes péchés qu’il critique. Quelques performances solides et choix visuels ne suffisent pas à sauver une série plus intéressée par la provocation que par la perspective. Le résultat est un voyage troublant mais stimulant dans la mythologie sombre des tueurs en série.